|

|

| 過去のニセ札作成技術では、現在の紙幣を摸倣することは出来ない。とのレビュー読んだ事があります。間違いであることをここに理由として記載纏めます。 |

| 1.ニセ札の種類 |

| ニセ札には大きく2種類あります。見た目にそっくりで人を騙すニセ札と、外見は関係なく機械を騙すだけのニセ札です。詳しくは「2種類の偽札」。 機械を騙すのはとても簡単です。自販機やATMの構造は時代に関係なく同じ。原理原則も同じ。新札がリリースされてもニセ札の作り方は同じです。 |

| 上の写真、見かけは半端な出来映えですが間違いなく本物として判定する仕上がりでした。理由は至って簡単。紙幣識別方法が旧態依然と変わらないためです。偽札と表現するには余りにも本物のお札とはかけ離れていますが、紙幣識別機から見たこの「ただの紙」は、本物の紙幣と挙動が同じでした。 |

| 2.2つしか無い識別方法 |

|

どんなプロ級ても民生用の機械であっても識別手段は電気的センサです。センサは光と磁気の2種しかありません。これだけは世界紙幣全てに共通する手段です。 |

|

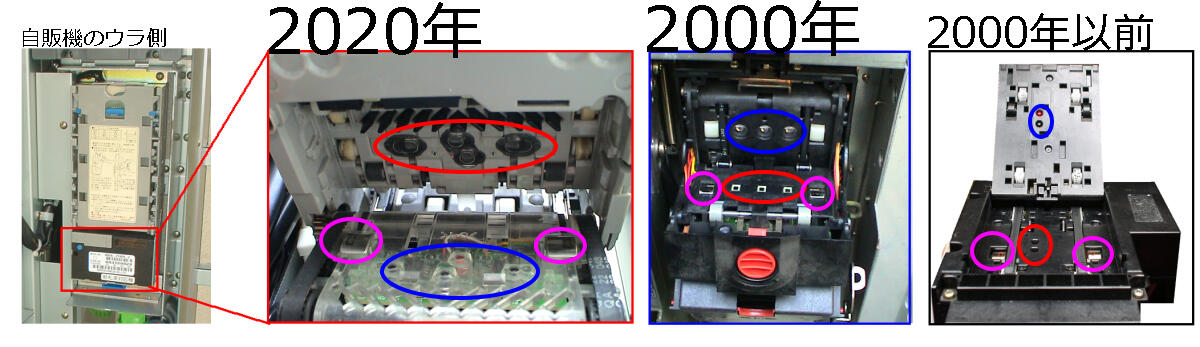

※クリックで拡大します。(識別機の変遷) 左から自販機ウラ側に設置されている紙幣識別機ユニット、2020前後、2000年頃、2000年以前の識別機内部の様子。 青丸:光センサに向けた光源 赤丸:光センサ ピンク:磁気センサ 年代が変わってもセンサ種は変わらない。さらに共通で、磁気センサは両側、光センサはセンター寄りに配置されている。メーカやモデルや年代で大きな差が無いのは、センサ種と位置の妥当性が確立されているためであり、逆に言えば他に方法が無いからと考えられます。 日本の紙幣はセンターに「すかし」左サイドには金種、右サイドには肖像画、紙幣上部と下部には額縁にも似た模様が配置されています。明暗がハッキリする場所には光センサを配置し、柄があり磁性体量で調整できる紙幣上部下部は磁気センサに任せているように思えます。殆どの識別機は似たよう箇所をチェックしていると考えられます。 |

| 3.精度に拘れない |

|

識別機による真贋精度は意味がありません。微細技術を駆使した最先端な印刷技法を用いた紙幣であっても、紙にインクで印刷したものです。手で触れば手垢もシワもつきます。つまり紙幣は日々劣化します。自販機の紙幣識別機は、紙幣を測定する計測器です。印刷直後の新品に基準があったにしろ日々劣化することでその基準からの振れ幅は大きくなります。 国は、まだ使える紙幣を回収し新札と交換しています。これは紙幣の劣化が自販機やATM、両替機などの許容範囲外となり使用できなくなるためです。 |

|

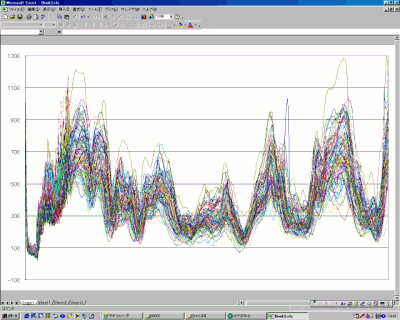

・画像をクリックすると詳細ページへ遷移します。 ・左側は100枚、右側は20枚の本物のお札を紙幣識別機に通過させたときのグラフ。 ・左側は光センサ、右側は磁気センサの結果です。 ・グラフ横軸は紙幣の横幅、グラフ縦軸はセンサが得た電気信号です。 ・これらデータは日本円ではありません。 どれも振れ幅があります。これは1枚1枚に個性がある証拠で新札1万円札を2枚検査しても同じデータを得ることはできません。 このページ最初の写真「ただの紙」から得られたデータも1枚1枚の個性による振れ幅内に収まった為に真券として判断されました。 |

| 4.お札の識別 |

|

機械がお札を判定するために利用する電気センサは「光センサ」と「磁気センサ」の2種です。 |

|

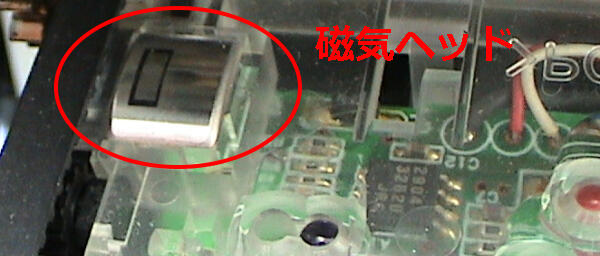

[磁気センサ] ラジカセに採用されている磁気ヘッドと構造は同じ。紙幣の磁性体インクに含まれる磁性体含有量を電気信号として取り出し判定情報として利用している事は明らかです。写真から2個配置されていることがわかります。紙幣デザインから磁気ヘッドが見るであろうお札の絵柄は上記写真のようなものであると仮定できます。 磁性体から磁気を得ると言っても音や特殊信号が記録されているのではありません。単に磁性体による磁界の強弱。と言えばマシですが現実は磁性体の有無程度。見た目に濃さを調整すれば真贋チェックは不可能と想像できます。インクジェットプリンタで作成した偽札なら鑑別できます。 |

|

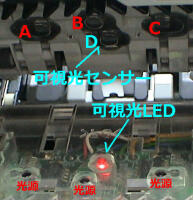

[光センサ] 赤く光っているのが可視光線であるLED(光源)、対するDの箇所が受光部である光センサです。それ以外の光源は黒色で光りが見えないので近赤外線などの波長を利用していると想像できます。上下に光源とセンサがあるので、紙幣は光を透過させた結果として図柄(模様)をセンサで受け取ることになります。オモテ面とウラ面の図柄にズレが無いことが望ましいですが、そうも行きません。 1)透過型可視光線 光の透過なので図柄両面が加算され受光部への光量伝わります。ここで間違えてはいけないのが色は見えないという事実、印刷の濃淡しか分からないのです。 |

| 左:千円札上部からの撮影 右:光源から透かしてみた千円札、両面模様が重なって見える |

|

2)透過型近赤外線 可視光線以外のセンサを近赤外線と決め打ちしています。このことでインクジェットプリンタで用いられているインクを鑑別するためと想定できます。詳しくは「赤外線」をご覧下さい。 透過型であるため両面の図柄を加算した結果で判定していることだけは間違いありません。とても大雑把に見ていることになります。精度的に両面印刷にズレがあれば、その大雑把は拡大される事になります。 |

| 5.識別機の検証はニセ札の作り方と同じ |

|

ICカードのようにお札にチップが埋め込まれていたり、見た事も聞いたこともない薬品が塗布され、それらを検出するセンサーが搭載されるようになれば話は別ですが、現時点では工業高校電気科程度の知識があれば機械を騙すニセ札は簡単に作れます。 2019年04月09日に財務省発表が新しいお札の発表を行いました。2024年に発券されるそうです。ずいぶん余裕を持った発表でした。期待する理由として、ソフトウェア入れ替えでは対応できない程のギミックがあるという事。今のうち日本中いや世界中の日本紙幣対応機を入れ替える作戦と考えれば納得できます(日本国内を展開する大手銀行に勤める技術系の実話では、国内全ての機械を入れ替えるのに3年ほど必要だそうです)。が、もしそうでないならウルトラ残念です。 秋葉原の電気街、パーツを見る技量があれば実際の検証も実は難しくない。 1)機械の観察 紙幣識別機を買います。オークションサイトで売っている自販機や両替機を買えば中に最新機種が搭載されています。中を開け、センサーの位置や種類を見つけます。コストパフォーマンスと技術面でメーカ技術者が最良と思われているセンサーを妥当な場所に配置していると仮定します。 2)動かしてみる 白紙、カラーコピー、本物を用意して実際に動作させてみる。わざとシワを付けた(劣化)お札も用意して入れてみる。強いシワでも対応しているのであれば、ストライクゾーンは広い。ちょっとでもシワがあると戻ってくるならストライクゾーンは狭いと仮定します。 3)センサを特定する 磁気センサを利用しているなら見た目に確認は容易でしょう。サイズ、位置など場所を正確に把握します。同様に光センサの位置も確認。電源を入れて光れば光源だし可視光です。光らなければ近赤外線だと仮定します。対する位置にセンサがあります。もし無ければ反射型だと仮定します。実際の光源とセンサはケースを開け基板を見れば確認できますが、それ以前に設置されている場所を寸法としてチェックします。 |

|

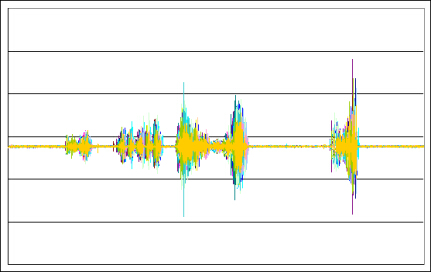

4)センサの特徴を確認 シマシマ模様を印刷し紙幣識別機を通してみる。もちろんお札ではないのでリジェクトされますが、このときセンサからの信号を読み取ると黒と同じ数、または白と同じ数の山の波形が見てとれるでしょう。仮に、このシマシマ模様がページプリンタで印刷されているなら磁性体を含むことになり、磁気ヘッドからの信号をピックアップすれば印刷の濃さと磁気ヘッドの感度などの関連を可視化することができます。インクの種類(磁性体、顔料・・・)を変化させることでセンサの位置や感度を特定することは容易いでしょう。 5)真贋の違いは近いか同じ 誰もが1度は経験しているのが自販機からお札が戻る現象です。本物なのに認識されず戻ってくる。ひっくり返したり折り目を伸ばしたり違うお札と交換する。本物でも判断できないお札は機械から見ればニセ札と同じ扱いです。計測機器が判定を下すのですから論理的に考えても逆も真なり。ニセ札が本物と判断されることは普通で然りです。 6)機械による鑑別 拝見した機械達はクラスA,B,Cとランク付けが可能でした。20世紀末Cランクだったのは、磁気テープを貼るだけで真札と判断した機械、Bランクはカラーインクジェットプリンタ印刷した上から薄く白黒コピーしたもので騙されていました。現在はその精度が上がってはいます。可視光線の他に近赤外線センサを用いた結果だと推察できます。 |

|

3枚に切り分け中央本物だけ残し上下を白黒コピーしたものを貼り付けても真札判定されます。つまり磁気センサの真贋判定能力は低い事が実験で証明できます。 7)真券データ 驚く発見があります。真券を1枚用意し10回紙幣識別機を通過させます。その時センサから得られる情報は10種類。100%同じ結果は得られないのです。理由は至って簡単です。投入口と紙幣幅のあそび(余裕)と、搬送ベルトのスリップ、センサとお札(紙)の接地(圧)などデータ採取のたびにばらつきが発生するためでした。もちろん天気(気温湿度)にも左右されます。 さらに、紙幣識別機から見た1枚のお札は4種の可能性があります。表裏と左右からの入れ方です。どちらから入れるかは利用者の自由でしょう。オモテ面の左方向から入れるパターンと右側から入れるパターンは、センサーから見れば図形対象ですから信号も反転すれば同じで重なるハズと思いきやグラフは決して重なりません。方向を固定し裏表なら透過型ではシンメトリーなので一致して当然でしょうがグラフは重なりません。昨日と今日と明日は同じお札なのに機械から見れば別物です。 |

|

光センサが可視光線透過型の場合は色はわかりません。紙厚や紙質とインク量がポイントですがおおよそ見た目が似ていれば近似になることは分かっています。プロが印刷したバラエティ品や色校正を施したコピー品なら本物に近似です。 上記3種のうちどれが本物でしょう。クリックで正解が表示されます。 |

|

光センサが見ているであろう位置は識別機のセンサが配置されている箇所から想定できます。 左:近赤外線センサの位置、右:可視光線センサの位置 1つのセンサ直径を最大とする紙幣走行方法1ラインが検査する箇所です。 |

|

赤外線センサから見たお札は肉眼とは違った柄を捉えます。アメリカドル紙幣を赤外線カメラで撮影するとバーコードに見えます。ギミックとしてはあからさまですが、横センスし反応無い箇所と長さを特定すれば金種判定もできますから一石二鳥。例えばカラーページプリンタやインクジェットプリンタなど1台のみで作る(インク質が同一であろう)安易な偽札には効果が期待できます。 詳しくは写真をクリックすると別ページに遷移します。 |

| 5.真贋の想定 |

|

1) 比較検査 本物の平均値を正とし許容範囲を想定します。その中に入るモノは正しいお札です。センサが配置されている場所から紙幣走行方向に対して1ラインを読み取りますので、ライン以外はノーチェックです。実験で作成した「ただの紙」がまだら印刷なのはセンサ位置だけを意識ためです。 2) 許容範囲 機械個体差、紙幣のバラツキ、経年劣化を想定し許容範囲が設定されます。劣化による範囲外となる真券はニセ札扱いです。許容範囲を広げれば劣化した真券も使えますが、利用者利便性は二の次にして許容範囲を狭めています。 3) 識別の限界 日本のお札はとても綺麗です。折り目も少なく紙にコシもあります。銀行がお札を回収しては入れ替えているから綺麗ですが、汚れたお札が自販機やATMでは使えないので交換します。紙幣識別機の許容範囲を広げれば劣化が激しくても使えます。ただ、そうなると駄作なニセ札も両替できてしまうので市中から使えるお札を選別しているのです。 4)真と偽の条件 機械から見た真偽の条件は振れ幅内に収まると真、ハズレると偽です。振れ幅は劣化で広がります。新品の個体差をミニマム範囲としたとき、最大振れ幅は想定劣化でありメーカ側のさじ加減で許容範囲が決まります。 |

| 6.偽札の作り方 |

|

左:真券。右:ただの紙。 紙幣識別機は微細印刷の真券クオリティと低解像度による駄作を鑑別できません。 1)偽札の解像度 過去実験では160dpi程度でも真贋判定に影響はありません。紙幣識別機は解像度とは無縁なのです。 2)色合い 観察する限りセンサは色を見ていません。強いて言うなら透過率や反射率でしょう。 3)特徴点 例えば千円札。紙幣識別機から見ることのできる特徴点を判断基準とし、その特徴点が五千円札や一万円札とは異なる事が条件です。その特徴点が確立できればお札の金種判定が可能となります。千円札が千円らしく、五千円札でも一万円札でもないポイントをチェックします。 つまり柄の違いやインクの濃さや質の違いですが、微細な違いを判定することは困難なので大雑把でもチェックできるチェックポイントが必要です。それは紙幣から探すと言うよりは、お札設計時に用意してもらうことになります。 |

|

E券を例に左端を揃え右方向のサイズを確認すると160mm/156mm/150mmと約5mmの差があります。長さを測れば金種判定が不可能ではないように想像できますが・・。(※1) お札のセンタ付近を走査すれば 1)左端から額面の長さが千円札が短い。 2)中央にある透かしの終了位置も短い。 センサから得られる透過レベルはグラフ化すると一万円札と五千円札が近似で千円札とは区別できそうですが、これは可視光の話で近赤外線で見ればあからさまな差が得られるとも想像できます。 むしろ近赤外線センサこそが紙幣識別機のウィークポイントにもなるが、採用技術者は頼り切っていると想像できます。 ※1 2000年、D券二千円札が発行されそのサイズは76mmX154mm。同じくD券五千円札は155mm。長さで金種判定が微妙になり、平成16年(2004年)11月1日からのE券五千円札が1mm長くなりました。本当のところ長さで金種判定は困難なのではないのか。だとすると区別は赤外線頼りになる事は確定。 上の動画はSCI氏と山田あすか氏に協力を頂いた |

| 7.考察 |

|

識別に必要とする電気的技術は現時点において磁気と光センサの2種しかないこと。光センサは可視光と近赤外線の2種しかない。走査ライン上の比較検査は個体差と劣化で真贋判定領域があからさまであること。これら概要把握が簡単であること。何よりも紙幣と言えども紙への印字物を数個のセンサで読み取るだけのセキュリティ判定は極めて頼りないこと。 当初、近赤外線センサの利用は救世主に近い存在でした。でも頼り切った事で逆手を取られかねない存在に変わりました。 過去、真贋判定用の機械に紫外線センサを利用している機種もありましたが(現在は知りません)、ブラックライトを利用したものを多様するもの禁物で、例えば同種のインクは釣具店に行けばウキ用の夜光塗料として販売されているので、一筆濡れば再現できてしいます。機械を騙すという事はそれ自体たいした技術は必要なく、本物に対して真である必要ありません。つまり近似な類似反応で十分であることはセンサを理解した技術者なら実験するまでもないでしょう。 このページは、過去他ブロガーが「現在の紙幣技術で偽札は作れない」との内容を書いていたことに発端していますが、もし本気でそのような事を思っている技術者がいるなら日本の安全は綱渡り状態であり、むしろ幸せな人達でしょう。でも、実はそうではなく心配ごとは山ほどあるが、攻められていない現在、波風たてたくないだけの嘘だと思えば納得できます。 |

|

【注意】 このページで偽札の作り方を解説はしていません。仮に上記を真似ても自販機を騙す偽札は絶対に作れません。日本は世界一な自販機大国です。当サイト「隠された紙幣の能力」は自販機は路上に放置された金庫であること、悪意ある人間から見ればATMや両替機はマネーロンダリングの道具になり得る事の喚起です。 |