|

外見 外見は、何処にでもある自販機に入っている機械と違いはありません。 |

|

|

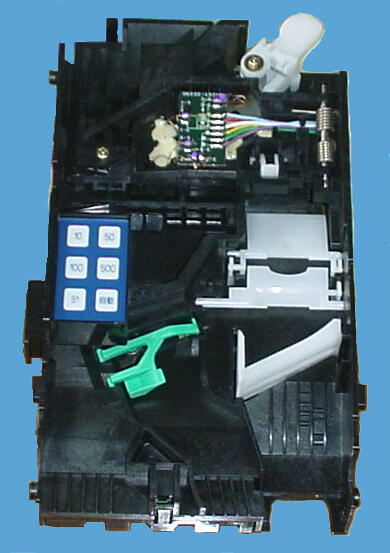

| 最新コイン識別機の中を開けてみました。 |

|

外見 外見は、何処にでもある自販機に入っている機械と違いはありません。 |

|

対応 10円、50円、100円硬貨は当然ですが、旧500円、新500円にも対応している事を示すシールが貼ってありました。 |

|

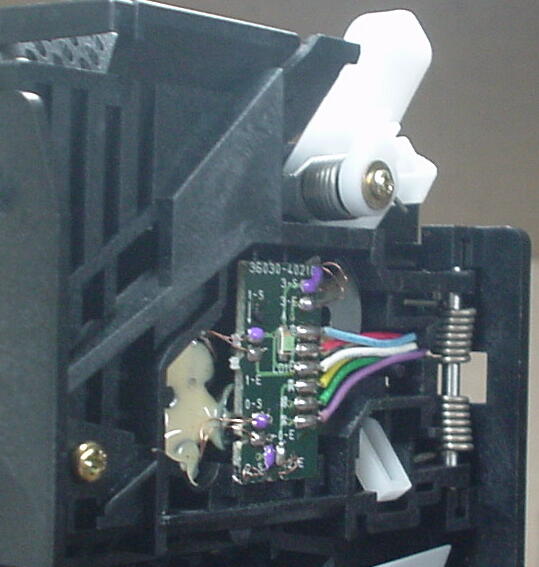

中心部 センサや硬貨種を識別するために部品が納められているユニットを取り外しました。 |

|

能力 ユニットの裏側にはディップスイッチがありました。センサの精度を変更することができるようです。精度の規定値は「通常」になっていました。精度が高く設定(アップ)されていないのは誤認の危険性があるためでしょう。 |

|

ユニット中身 裏ケースを外すと1枚の基板にぎっしりと電子部品が納められていました。 |

|

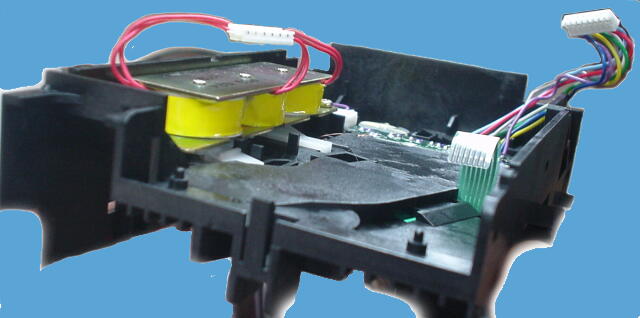

選別 さらに基板を外してみました。黄色部品は電磁石でセンサで得られたコイン情報にあわせて、選別させるための「ポイント」の役割をしています。 |

|

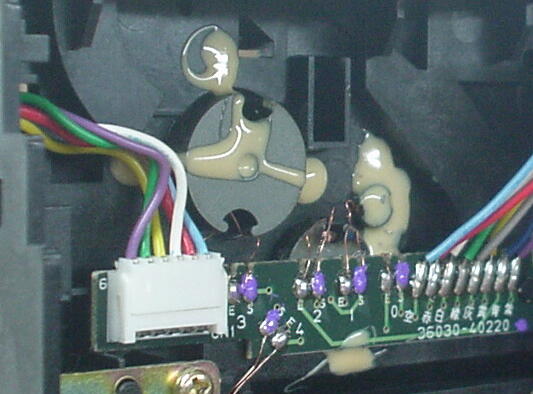

センサ 表 コインが通過する場所にはセンサがあります。見たところコアのようです。 |

|

センサ 中 コインが通過する場所を開けてみます。内側には何もなく光センサなども存在しません。 |

|

センサ 裏 裏側に付いているセンサは表側と同じようなコアが付いています。 |

|

コアは、磁界(磁場)などを電気信号に変換するもので、通過したコインの材質を見定めるに都合のよい部品です。 コア以外のセンサを採用しないのは、落下移動に頼る機構であること、落下するコインの位置(裏表、通過開始向き)が定まらず判定するのが非常に困難であるためと思われます。逆に云えば直径/厚み/重さ/材質が同じであればよく、新500円にある傾けると浮かび上がる500の文字は識別として意味はありません。 |